2005年 3月

![]()

卒業制作展を祝って ?

■雪がない

■使いにくい部屋だ

■貼れパネは反ってしまう

卒制展の期間中は、2月中旬とは思えないほど寒さがゆるんでいた。おかげでほかほかと暖かな気分で出向くことができた。

■写真の方が良く見える

今年はきっちり撮影した。会場は明るめだったけれど、ストロボ使ったから写真はいたってクリアに撮れていた。

会場スナップとして撮影したので、個々の作品の細部までは見えない。あとで感じたことだが、実際の展示よりも、写真の方が落ち着いた感じがする。実際の会場の印象はもっとずっと「軽い」雰囲気がする。

■会場

この会場は、窓側半分がガラス張りだから、落ち着かない。

昨年の会場は、地下駐車場のような雰囲気で、あきらかに選択ミスだった。低い天井にむきだしの蛍光灯。だだっ広いスペースにポツン、ポツンと置かれていた作品… 昨年の展示会場の雰囲気をひと言でいえば「寂しさ」だった(昨年の学生には、とにかくエネルギーがあった。ありすぎて、だからそれが上滑りして、広さを求めて自滅してしまったのです)。

■

全体的雰囲気と、

それぞれの作品からのイメージ

それに対して今年の会場のイメージは、「軽さ+イージー」かな。

平面作品はほとんどが印刷物あるいは印刷もどきの感じがしてしまう。油絵のような工芸性がないから重厚感と壁面への密着感がない。垂直な壁からいつはがれ落ちるかもしれないあやうさがある。使っている額縁が、ポスター展やイラスト展につかう安ものだから、反ったりゆがんだりして、いかにも軽い感じがした。

安ものだから、反ったりゆがんだりして、いかにも軽い感じがした。

室内の立体作品は、室内遊具と巨大なトイレットペーパー(B)さんといった感じ。

円形段ボール組みに青・赤ぬった、(Hさん)の立体作品は、そういう目的の作品だろうから、当然といえばとうぜんなのだが、素材の段ボールがいかにも安っぽい。

屋外に展示されていた2点の鉄。(F)くんのは構造材むきだしでビルの工事現場、(G)さんのは鉄くずやのスクラップ、サブ展示室の(K)さんは工芸材料店のバーゲンセール。これらの3点は、料理方法を知らないのに適当に作ってしまった無国籍料理といった感じ。素材が剥き出しで生焼けだからどうにもいただけない。

従来型の一般的な油絵展が、スーツとドレスを身につけてちょっと暗めなレストランでコース料理を待っている感じだとすると、この展示会場では、マクドナルドに入って、80円のハンバーガーを食べているときのような感じがした。「お持ち帰りですか?」「いや、食べていく」「ポテトはいかがですか?「いらない、コーラのSつけて」… 。ひとりでテーブル席に座り、壁にくっついている水彩画のような版画のような印刷物を眺めながら、これでお昼ごはんをすましちゃうのは、なんか物足りないけれど…といったような感じ…。

■問題点の認識

ところで、この文章を、ここまで読んだ人は、ずいぶん酷い(ひどい)言い方してるじゃないのって思われたでしょうね。でも、たぶん彼らは、忠告されなければ解らないだろうから書いたのですね。

あのですね。私がここで言わんとしてることは、学生の作品展示を、従来型の美術展覧会の展示と比較して、ただけなしているのではないのです。「今日的な美術作品」の展示には、いかなる方法が考えられるのか、どのようにすることが望ましいのか?という「問題を認識する必要がある」ということなのです。

だって、100号の油絵にしても、フレームのあるなし、額縁の値段のランクによっても同じ作品が全く異なる見え方をすることは誰でもご存じでしょう。あるいはきちっとした台座に乗せられた胸像彫刻が、床に置かれて展示されていたとしたら情けない見え方しかしないはずです。だとすると、プリントアウトされたCG作品や、溶断・溶接された無塗装の作品には、それらをいかに効果的に展示するのかというノウハウが考えられなくてはならないはずです。

作品における、軽さや素材感を生かすのか隠すのか? 額縁や台座をつけるのか付けないのか? 完成度を重視するのか実験度を示すのか? あるいは卒業制作展なのだから、研究方法の発表としての展示に位置づけるなど、選択肢があるわけだが、それらの配慮や工夫なしに、とにかく作ることばかりに専念してしまっている。例年のことですけれど、作品展示が全く改善されていないのです。

とりわけ、好き勝手なテーマと手法で十数名が作った作品を一つの会場にセットするわけだから、そこには相当な工夫が必要とされるわけです。12月に実施しているアートハウスという毎年の展示機会は、展示方法や展覧会設営のためのノウハウ習得のためのトレーニングでもあったはずなのですが、学習が深化していかないのです。そこが一番の問題なのです。

■じゃあ、どうしたら良いのか?

いま私たちが考えたり作ったりしているモノ、目指しているモノは「いわゆる美術品」ではなく、「作品」であるということをまず自覚する必要があるのです。この違いを明確にしておかないと話がはじまらない。すでに価値観が確立し、多くの人々の間に共通認識ができあがっているモノが「いわゆる美術品」です。それに対して、作っている自分にもよくわからないんだけれど、こうしたら良いのだろうという何かの意志に動かされて作りたくて作っているモノ、それが「作品」です。「Art

Works」に対して、単なる「Works」にすぎないのです。

作者が可能なことは、「Works」を作ることであって、「Art

Works」は、Worksが作られた後で別の人々によって認定されてはじめて「Art

Works」になりうるわけですよね。その点で、ウオーホルの「私の生み出すモノはすべてアートだ」と言った言葉は、彼にはふさわしくても一般論とはいえないわけです。

昨年・今年のほとんどの卒制作品の材料や手法は、従来の美術品とは異なり、工業生産品や商業品に類するものでしょう。したがって、それらのモノの展示方法は、もはや美術館などにはないはずです。都市の街中のブティックやショップのウインドウに求めるべきでしょう。最近の学生展示を見る際に、どうにも居心地の悪さを感じていましたが、内容と展示方法のミスマッチが、その理由だろうと思います。

一流のセンスをもったデザイナーやプランナーの手によるレイアウトやウインドウディスプレーを十分に味わったり研究したりする経験がないと、今日的な素材と内容の作品の展示方法がわからないのは仕方ないのです。でも、三越やグッチの店内ディスプレーやレイアウトを展示方法のベースに位置づけることは重要な視点だと思いますよ。だって、アートってのは、その時代や社会の中から生まれ落ちたものなんですから。

作品作りの「制作研究」と、発表方法としての「展示ノウハウ」を平行して考えていけるためにはそれなりの努力とトレーニングが必要です。あわただしい卒業制作展にそれらの両立をのぞむこと自体が無理難題というべきかもしれませんね。

■ まとめ

来年度に向けていま言っておきます。1年前には展示会場は決定し予約し、責任分担を明確にしておくこと。半年前には展示方針とスペースの割ふりをしておくこと。これだけはやっておいた方がよいと思いますではありますが、今年の卒業生も、ソレナリニがんばってやってきたことは認めようではありませんか。(…優柔不断で全方位外交的な、思いやり評価ダナ)

●昨年の自滅会場

(B)さん

(H)さん

(F)くん

(G)さん

(K)さん

■研究発表的展示になってない

福井先生の退官会にて

2月19日、卒業後20年以上経つ人から在学生まで、70名近くが集まりました。

概して言えることは、男性は皆「肥っちゃって」、女性は皆「痩せちゃって」いたこと。

お世辞ぬきに「痩せたんだ」というと、決まって「そんなことないですよ肥ってますよ」って言う。でも、大学生のころは、女性は皆さん小太りで、男性は痩せ気味なのが通例だから、その頃を基準に考えるからでしょうね。判断基準の差なんでしょうね。

福井先生、頭に包帯することもなく登場。

葛西君となかやうち君と加藤先生とで、おごそかにスムーズに進行していきました。

会の雰囲気は写真でごらんください。

■ここでは、参加者との雑談の一こまをチョイスし、

だらだらと記述してみました。

島根から飛行機を乗り継いではるばる訪れてくれた杉本君→久米姓に(「養子にいったのかな」「養子じゃないんだけど、彼女の家が彼女を出さないからって言うから、じゃ行きますってことで。こだわりませんから」と、昔ながらの飄々とした回答でした)。黄色のワーゲンを転がして峠を越えてきてくれたてっちゃん(「うお… 栄養がいいんか…」「圧縮しちゃって横に…」立派な名刺をいただきました)。旭川の道警から警護にきてくれた怪傑君(「鋳物屋やめてケイサツに行ったって聞いたから、監獄に入ったんかと思ったよ」「またまたひどいな、ケイジ目指してますよ」エアガンで大学の壁を穴だらけにして田丸主事に頭下げたのは君らじゃなかったっけ)。大学院中退の小船でチカ釣「コレッ、止めてどこ行っちゃったんだよ」「スイマセ〜ん、謝ろうと思って来たんですよウ」今は岩手の役所で働いてるそうです)。カワモリタサクマコンビは体型まったく変化なし。アベさんはすっきりキレイになってたが性格はまんまのアベさんだった。ミカリンは高校教師独身ですって(「こんないい女になったのに一人なの?」「ネそう思うでしょ」「望みが高すぎるのよ←(ハガ)」。ハガさんは教頭先生になりました(「どんなことが一番大変なの?」「組合相手ッ、それからタバコ吸える場所がないこと」)。いとえり(「職員6名、うち管理職2名で教諭2名しかいないのホントに大変でああだらこうだら…マツたちはどうして来ないのあのひとたちいつもそうなんだから… 」のっけから話が止らない)。ダブル金こ(「親たちが孫にメロメロなんですヨ〜」めろめろなのはあんたら夫婦でしょ、残念))。くどケイちゃん(「地元で公立幼稚園の先生やってます」「ぴったりじゃん」)。教育委員会派遣で札幌校の大学院行ってるはなわくん(「教育大の再編問題、おれ何でも知ってるもんね」「よわったなア〜」)

同窓会気分の一群まで、いろんな思いで集まったひとたちでした。卒業後のブランクなど全く感じることなく、瞬時にアノ頃にワープしてしまいました。

ほんとに楽しいひと時でしたね。

翌日は20センチほどの雪、帰りはみなさん大丈夫だったでしょうか。

<註> 福井先生の髪について

参加者の中に、福井先生の髪の毛が

まっ白くなっていたことに驚かれた人が

結構いました。なにか恐ろしい目にあっ

たかと思った、という人もいました。じつ

は福井先生は若白髪だったそうで、け

っこう早くから黒く染めていたんですっ

て。それで、4年ぐらいまえから染める

のをやめたので、地毛の白髪のままに

なったのです。

はじめて「能」を観た

1月の終わりごろ釧路市民文化会館で「能」をはじめて見た。これまで「能」という芸能は、いったいどこで見られるものなのか?よく知らなかった。

能楽堂という、それらしい機能をもった施設が各地に設置されていることは知っていた。だから、そこに出向くか、あるいは薪能なる野外劇の機会でもなければ見られないものだと思っていた。

さて、今回見たものは、…同門会とかいう組織による釧路出張公演だった。実はこれは、地元で能のお稽古を行っている方々の発表会の一種で、いつもは小ホールで、中央から3名程度の専門家を呼んでおこなっている「習い事発表会」の25周年記念ということで、規模を拡大したものだった。だから中央から来た13名の、その道の専門家と、地元で手習いしている爺さん婆さんの、一目でチョッとコレは?とわかる方々との共同出演による「能」だったのです(だから無料)。でも、初めて観るタイプの芸能だから新鮮な気分でした。また、いろんな疑問もわいてきたりして、けっこう楽しめました。

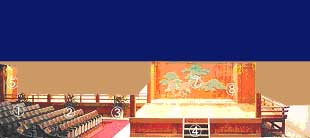

まず、移動セットに感動した。能の舞台は、大相撲の土俵とおなじで、たった一つのスタイルで行われるから相撲の地方巡業のように、全国どこにでも移動して簡単設営できるように工夫されている。文化会館の大ホールの舞台全部が能舞台に変身していたのには驚いた。しかし、何かヘンなのです。中央の舞台の四隅に人の背丈ほどの柱が4本立っている。まるでロープが無いボクシングのリングみたいなのです。コレはいったい何なのか?

少しのあいだ頭の中が混乱したのだが、やがて気づいた。「屋根が無い」。大相撲の土俵の屋根は天井から吊るしてあって、4本の柱が無いことに慣れてしまってるけれど、あれも実はおかしな設定なのですが、屋根が無いことに気づいてからの能舞台は、何か間抜けだった。

謡と鼓・太鼓・笛やシテなど出演者たちの役割分担のしくみと、演者の「謡」による説明部分と「舞」の部分とによる展開方法には一連のパターンがあることなど、少し見ていただけで分かってきた。私は後半の3時間ぐらいだけ観たのだけれど、1時間ぐらいの長いものや、部分をピックアップしたものなど、短い踊りや休憩も挟んで、11時から4時半まで、けっこう延々と行われていたのだった。

和楽器の音色も、これまでほとんど触れる機会がなかったから新鮮だった。小鼓はいわゆるポンポンだが、大鼓はカーンと甲高い鋭い響きで驚いた。地元の婆さんの、叩いても音が出ない鼓の技などを見ていると、専門家の出す「まともな音」と比較でき、かえって分かりやすかった。

中身が分からないところでは、ウトウトしてしまったが、それもまたよい。奥さん連中は着物姿でめいっぱいお洒落して連れ立って来ている。見ながら小声で隣同士話をしたり、適当に抜けてお茶したりして気楽だった。クラシックのコンサートでは、せき払いひとつできなくて気をつかったりするけれど、それよりズット気さくだ。

内容はあまり分からなかったが、どこか気持がハレバレした。動物園や水族館と一緒にするのはおかしいが、珍しい別の世界を覗いた気がして楽しかった。

一番寒い今の時期、子供たちが相手にしてくれなくなってからは、もうスキーにいったりしない。夏場もキャンプに行くこともなくなったし釣りにも行かなくなった。運動不足で不活発なおじさんおばさんの世界に、私もしっかり突入してしまっている。

年取ってからの楽しみは「旅行」と「観劇」と言われている。もちろん観劇にはクラシックのコンサートも入っているだろう。クラシックは大学生のころから少しずつ幅を広げて聴いてきた。しかし同じような曲ばかり繰り返し聞かされていると、BGMにはよいけれど飽きてしまう。

そんな中で、逆に日本の伝統芸能は、けっこう良い刺激になった。観劇というレジャーの意味、日常から一歩外にでて、文化を楽しむことの意味のようなものを、あらためて認識できた気がした。

思えば、プロ野球を見に行くのも鑑賞活動の一種だろう。そして、美術館へいらしたおば様たちが、内容が理解できなくても楽しそうにお話してたりすることの意味。それらの行為に対して、これまでとは違った見方ができるようになった気がした。

つまり「内容が分からなくても、楽しむことができる」「それなりの面白さがある」ということを、はじめて「能」を見たときの私自身の立場において、そのことが実感できる気がしたのです。

美術の鑑賞教育を考えるようになって十年以上になるけれど、「内容」「意味」「解釈」「理解」といった「いわゆる意味論の世界」を超えた、鑑賞活動の一般論としての拡がりを、もっと考えていくべきだろうナと、屋根が無いなさけない能舞台を見ながらつぶやいた次第です。

▼これが能舞台ですが…

下の図につづく

▼こんな感じだった

●「能」ってのは、幽霊と会話するつま

り霊魂と語り合うことが話の中心という、

世界でも珍しいタイプの芸能だというこ

とです。

●「舞う」というのは、「袖を翻(ひるがえ)

すこと」で、袖を振ったり、腕の上にのっ

けたりすること。かたや「踊る」という行

為は、漢字の編に「足」がついてるよう

に、とんだり跳ねたりしてオドルことな

んですって。

■次回4月のコラムは、祝卒業大特集だな

乞うご期待